2024/12/16/月

地域医療の未来に飛び込む、ファーストペンギンたち

ファーストペンギンとは、群れの中から天敵がいるかもしれない海へ、魚を求めて最初に飛び込むペンギンのこと。メディヴァには、ファーストペンギンのように、地域医療の課題に挑み、新しい取り組みを推進しているコンサルタントがいます。

医療・介護現場での視点、企業・行政支援からの視点、地域の実情やデータに基づいた視点―。本連載では様々な視点を持ち、地域医療の未来を切り開いているメディヴァのファーストペンギンの取り組みに迫ります。

第一回のファーストペンギンは、医師兼コンサルタントの久富。聞き手は弊社代表の大石です。医療機関はもちろん政府や企業へ新規事業等に関して提言を行っている大石が、「在宅医療」の現場に立つ久富の視点を探ります。

久富護(医師/マネジャー)

東京都出身。東京慈恵会医科大学医学部卒業、東京医科歯科大学大学院医療政策学修士、社会医学系専門医、中小企業診断士。医師初期研修修了後、民間病院にて内科医として勤務。勤務医時代に医療ビジネスや社会保障に関する研究や活動を通じて、医療・介護領域に対して、多くの課題を感じ、その解決への一翼を担いたいという思いからメディヴァに参画。医師兼コンサルタントとして、臨床現場・サービス利用者・医療政策・経営の4つの視点で医療・介護システムの改善に関与し、その実現を目指している。

大石:まずは久富さんが現在、在宅医療にどのように関わっているか、医師とコンサルタント、それぞれの立場から聞いてみていいですか?

久富:今は1週間のうち2日は訪問診療医、3日はコンサルタントとして働くスタイルです。

コンサルタントとしては、主に行政の方々と地域包括ケアシステムや地域医療の推進に取り組んでいます。

訪問診療医としては、週1日は東京都世田谷区の有料老人ホームを中心とした施設へ、もう1日は茨城県の水海道さくら病院で居宅を中心に診療しています。

大石:水海道さくら病院では医師として働きながらマネジメント的に仕組み作りにも関わっていらっしゃると思いますが、その中で久富さんが課題に感じていることはありますか?

久富:訪問診療を通じて見えてきたのは、飲み込みづらさやむせこむといった食事中の困りごとを抱える患者さんが多いということです。

入院中に摂食嚥下機能をチェックし、ご家族等介護される方に食形態や食事介助について指導していた場合でも、退院後にご自宅でそれを再現できる方は少ないんですよね。水海道さくら病院でこれまで診て来た中ではだいたい4割の方が適切な食事をできていない印象です。誤嚥性肺炎を起こすケースもあるので、摂食嚥下に関しては医師として問題意識を持っていました。

久富:水海道さくら病院では、元々管理栄養士さんやSTさん(言語聴覚士)が所属していて、院内での栄養指導やリハビリはしていたのですが、在宅患者に向けて実施していく際には別の仕組みが必要です。そこで生きたのが「コンサルタントとしての知見」でした。

コンサルタントとして栄養指導に関する案件に携わっていたこともあり、例えば管理栄養士さんの栄養指導には介護報酬の居宅療養管理指導を算定でき、STさん(言語聴覚士)によるリハビリは訪問リハの範疇になるので、同じく介護報酬上の訪問リハビリテーション費が算定できそうだということが見えていたんですよね。

ただし、算定するには各種契約や運用フローの構築が必要なこともあり、院内の関係者と話しながら、業務フローを確立していきました。もちろん、その際にはメディヴァの知見をたくさん借りつつ、医師というよりは、かなりコンサルタント的に動いていました。

病院スタッフの方にも「久富さんがコンサルタントもされているからできた業ですね」と嬉しい言葉をいただいたのですが、現在、水海道さくら病院では制度面の課題をクリアした上で訪問栄養指導と訪問嚥下リハビリを実現できています。

大石:訪問栄養指導や嚥下リハは具体的にはどういった流れで実施しているのでしょうか?

久富:まず、通常の訪問嚥下リハについては、訪問診療の中で、医師や同行看護師が患者さんの食事や栄養状態を確認するようにしています。私の場合は、STさんに作成してもらったスクリーニングシートがあるので、それを用いてチェックをし、状態が良くない場合は、STさんに患者宅へ訪問してもらって指導していただき、さらに栄養管理や調理管理が必要な場合は、管理栄養士さんに訪問していただく体制をとっています。

次に退院後すぐに再チェックが必要な患者さんについては、入院中に担当STさんに判断してもらったうえで、必要な場合は訪問嚥下リハや訪問栄養指導を実施する流れを作りました。やはり退院直後に介入し、家という慣れ親しんだ場所での嚥下指導や、使い慣れた台所での調理指導を実施することで、指示内容の順守率も大きく上がりました。実態として誤嚥性肺炎を起こす方も減ってきている感覚があるので、効果は出ていると思います。

大石:報酬面も伺いたいのですが、現状はSTさんや管理栄養士さんの活動に見合った点数は取れていますか?

久富:1回の訪問で、だいたい5,000~6000円くらいなのですが、居宅までの行き帰り含めて1時間~1時間半はかかることを考えると、利益はほとんどないのが現状です。遠方になるとなかなか実施自体が難しいですね…。ただそれは単純に数の問題だとも思うので、1回の外出で2、3軒のご自宅を周れると利益は出るかなと思っています。

副次的な効果では、管理栄養士さんとSTさんの連携が院内でも強化され、コミュニケーションが円滑になったという点はとても良かったと思っています。またこれも副次的ですが、STさんがケアマネジャー向けに摂食嚥下の勉強会を開催したのですが、そこから訪問嚥下リハビリをしてほしいという依頼をいただくようになって、地域でのニーズがあることも分かりました。

大石:こうした高齢者の嚥下の問題は、やはり全国的な課題なのでしょうか?

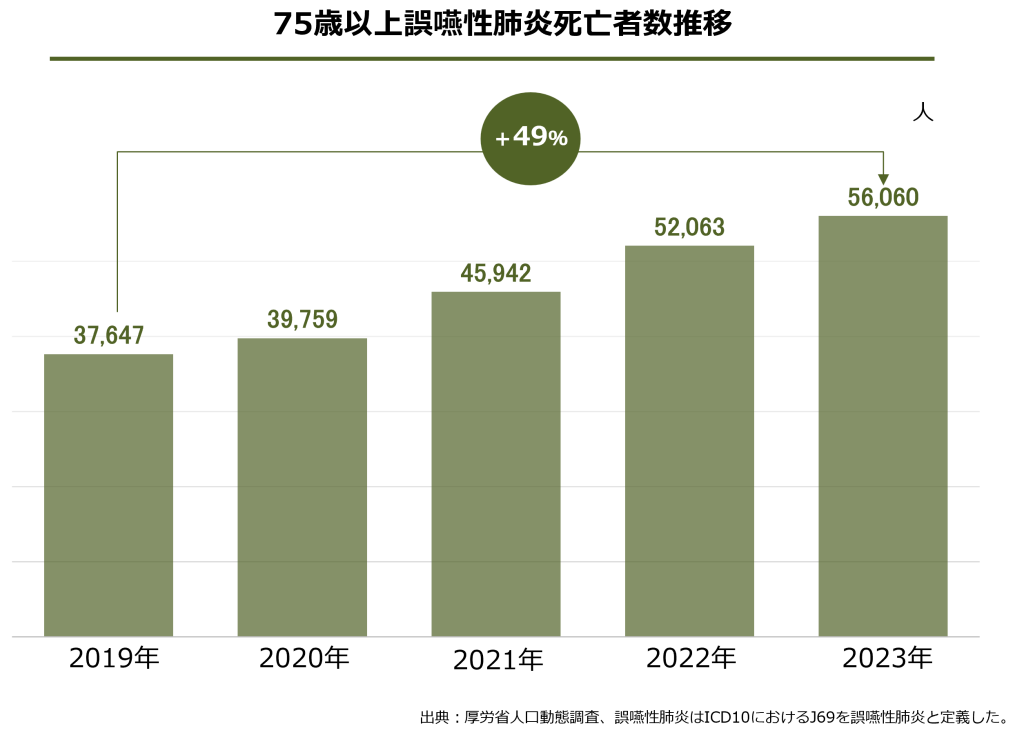

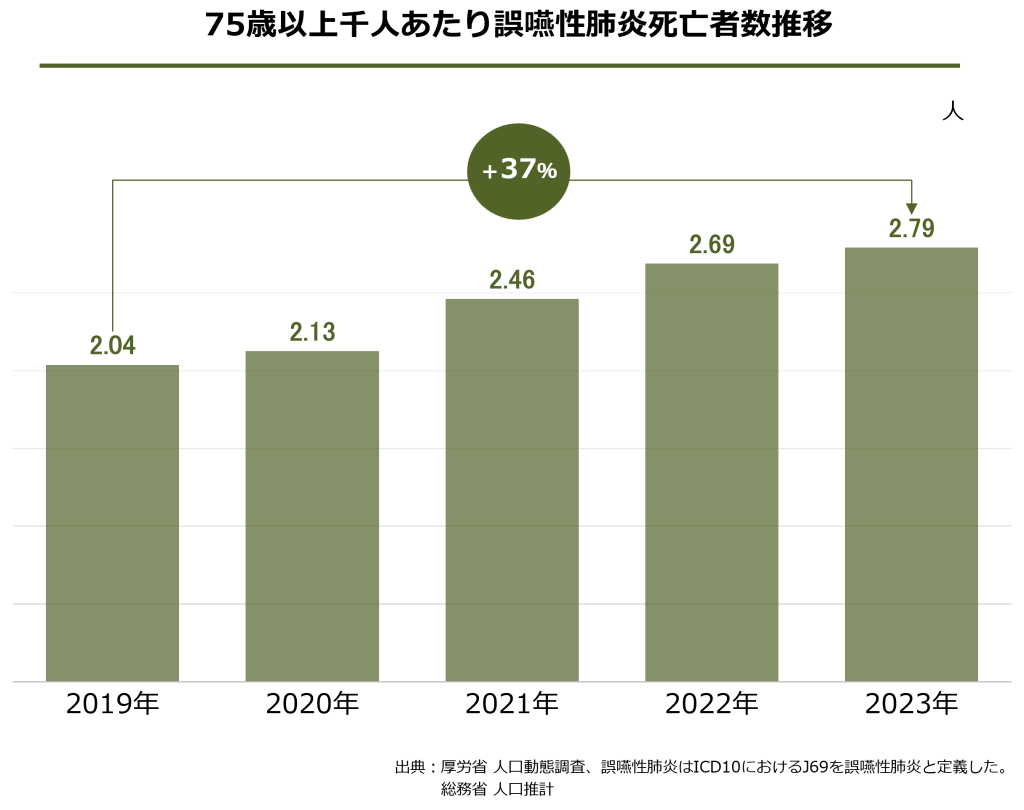

久富:そうですね、やはり全国的に対策を講じていくべき課題だと思います。高齢化に伴い、日本における誤嚥性肺炎による死亡者数が年々増加している(図1)ことはもちろんなのですが、75歳以上千人あたりの誤嚥性肺炎死亡者数も増加しているんですよね(図2)。なぜ増加しているのかという原因究明はまだですが、STさんの感覚的には施設で誤嚥性肺炎を起こしている患者さんが多い印象があるとのことです。嚥下リハや栄養指導のさらなる推進や、社会に向けての発信、そして制度的な緩和も積極的にしていくべきだと思っています。

図1

図2

久富:実は訪問栄養指導や訪問嚥下リハビリに関しては西日本の方が進んでいる印象を持っています。在支診(在宅療養支援診療所)に管理栄養士さんが所属しているクリニックが結構あるんですよね。なぜ西日本の方が進んでいるのか、背景までは調べきれていないのですが…。

大石:ベストプラクティスとなるような病院やクリニックはありますか?

久富:在宅医療の領域で積極的に嚥下栄養に取り組まれている一例としては、大阪府茨木市のくれはクリニックさんが挙げられるかなと思います。

在宅NST(栄養サポートチーム)を構築し、医師・看護師・管理栄養士・ST等の多職種が連携し、在宅療養されている患者さんの食生活を支援されています。

具体的には管理栄養士さんがご自宅に訪問して患者さんの栄養状態を評価・把握したうえで、STさんと連携しながら一人ひとりに合った栄養指導や調理指導を実施し、さらには患者さんの嚥下状態や「食べたいもの」を踏まえた嚥下食レシピの考案もされているようです。

参考:くれはクリニックホームページ https://kureha.clinic/

大石:地域医療に関わる制度面で、他に課題に感じていることはありますか?

久富:居宅だけではなくもちろん施設でも摂食・嚥下の問題はあるのですが、先ほど少し触れたように制度的な緩和が必要だと思っています。制度上、そもそも訪問リハビリに入れない施設が山ほどあるんですよね…。

例えば特定施設であれば、人員基準で看護師さんや機能訓練指導員さんを配置しているという理由から、原則訪問でのリハビリは必要ない、という理屈だと思うのですが、実態としてしっかりしたリハビリは行われていないことが多いです。嚥下リハビリに関して言うと、看護師さんや機能訓練士さんでは、それ自体をできないことが多いので、やはりスペシャリストであるSTさんの訪問が必要だと思います。

大石:私も特定施設に関しては、看護師が配置されることで、逆に様々なことがブロックされてしまっているように感じています。

久富:本当にその通りなんですよね。そこで水海道さくら病院では、診療報酬の「退院後訪問指導」を活用した仕組みを構築しました。退院後に施設へ看護師が訪問して療養上の指導を行うものなのですが、その際にSTさんにも同行していただき、嚥下リハビリを実施しています。この仕組みだと通常、訪問リハが入れない特定施設だけではなく特別養護老人ホームにも訪問ができるのが大きなメリットです。STさんの同行により、退院時にお願いしていた食形態が守られているか等の確認ができています。守られていなかった場合には再度、施設職員に依頼することで改善につながってきました。患者さんの退院後の様子を気にかけているSTさんは多く、訪問できることを喜んでもらえています。一方で、要件上、ST単独での訪問では、退院後訪問指導の算定が認められないため(看護師の訪問が要件)、人件費的にはマイナスの取り組みになってしまっています。ここはセラピスト単独での算定をみとめてもらえるよう、厚労省等になんとかアプローチをしていきたいと思っています。

次のステップとしては訪問時の運動器リハビリですよね。 咀嚼して飲み込んで、栄養をつけ、さらに運動によって筋肉をつけてADLをあげていくという、一連の流れを推進していきたいと思っています。

>>訪問嚥下リハビリや訪問栄養指導についてご相談・ご質問はこちらから