2025/04/30/水

大石佳能子の「ヘルスケアの明日を語る」

上星期、我去了台湾! (先週、台湾に行きました!)

今週は、台湾の厚労省保険局長に当たる石崇良先生と12名の御一行様が来日されました。

訪台は、台北ケアテックに招かれて「認知症に優しいデザイン」について喋りました。

そのまま中部の嘉義市に。嘉義基督教病院で「認知症予防」国際カンファレンスに参加しました。

嘉義基督教病院は、1000床の急性期です。戦後すぐにアメリカ人宣教師が建てました。1961年に小さな木造の診療所から始まり、今では地域中核病院に。

開設当初は弱小だったらしいです。

当時地域ナンバーワンだった病院が、兄弟間で揉めて空中分解し、医師や看護師が大量に移ってきたのがターニングポイント、だとのこと。日本でもよく聞く話ですね、、。

驚いたのは民間病院なのに年間5億円の研究費予算があること。

政府補助ではなく、自院から出しているそうです。

診療報酬が大盤振る舞いされている訳ではなさそうで、きっちり経営しているのだと思います。

嘉義市は26万人の都市で、周辺地域を入れると約50万人。

台湾全体は、急速に高齢化が進んでいます。2025年には人口の20%が高齢者になり、超高齢社会に突入します。同国は、韓国、シンガポールとともに少子化が進む国で、2024年の合計特殊出生率は世界で最下位の1.11でした。(日本は1.4で下から数えて16位。)一方、医療の質が高く、平均寿命は延びています。

台湾は日本と同じく、公的な医療保険制度があります。国民は民間の入院保険と組み合わせます。介護保険は限定的で、家族介護やフィリピン等の国から来た外国人労働者による介護に頼っています。

医療費財源の効率化と全国的な病棟看護師不足を緩和するため、政府は在宅医療に取り組んでいます。日本と異なるのは、①看護師が中心であることと、②ICT化が進んでいることと、③質を担保する仕組みがあることです。

① 看護師が中心であることと

在宅医療は診療所も病院も行えます。ただ、主たる担い手は看護師です。

維持期患者への訪問診療は、医師が活動するのに十分と感じる報酬が出ない、とも聞きました。

ただ、急性期の場合は報酬がしっかり出ます。Hospital at Home(在宅入院)と呼び、肺炎や尿路感染症などの急性疾患の場合は、入院費の80%の診療報酬が得られるそうです。

報酬はその疾患の平均的な在院日数(例えば、肺炎だと14日)を目安として、それを過ぎると通常の訪問診療並みに下がります。一方、早期治癒へのインセンティブとして、早期治療の平均日数との差分日数の報酬は貰えるとのこと。これは良い制度だと思いました。

Hospital at Home(在宅入院)の場合も、医師の関わりは最初だけか、オンライン診療を使いリモートで管理し、看護師が連日訪問し、フォローします。

② ICT化が進んでいる

台湾は患者さん情報が、完全一元化され、クラウド上に集約されています。保険証のようなカードがあり、それをかざすと、どの医療機関でも病歴を閲覧し、活用することができます。これは連携の時に便利です。更にこの制度はACPにも活用されています。

台湾では、2016 年に「患者自主権利法」(Patient Right to Autonomy Act;PRAA)として国会で可決され、ACP制度が確立しました。

ACPを行うには、本人、親族、医師、看護師、その他の関係者が集まります。

皆で自分の医療に関する意思決定について話し合い、確認することが義務づけられているそう。

胃ろうはつけるのか?心肺蘇生は?人工呼吸器は?と項目別にチェックリストがあり、それぞれについて、「やる/やらない」を選びます。

一旦選ぶと変更は出来ないそうで、病状と共に変化する本人の意思を尊重し、何度も繰り返し行うことを重視する日本のACPとは意味合いが異なるようです。

意思決定は、当人の署名とともにクラウドに保存され、ICカード保険証でアクセスすれば、どこでも開くことができます。

③ 質を担保する仕組み

先ほどのHospital at Home(在宅入院)における早期治癒へのインセンティブもそうですが、やるべきことをキチンとやると報酬が付く仕組みが導入されています。

ターミナルケアの報酬をちゃんと付けてほしい、という病院の要請にこたえて作った制度について聞きました。

訪問看護協会のような団体が、「痛みのコントロールは十分か?」などのチェックリストをつくり、抜き打ちで患者宅に行き、評価します。評価の結果は、その機関全体の点数に反映され、外部にも公表されます。

高齢化の課題に対するもう一つの解決案として、台湾でもコミュニティホスピタル構想が始まっています。

台湾の医療提供体制は、1000床を超える大病院と無床の診療所が中心です。中小病院はありますが、患者の大病院志向の中で経営が悪化して、多くは潰れたそう。

今、台湾は急性期病院と在宅医療の中間施設として中小病院の役割を見直そうとしています。

台湾厚生省の石局長も、コミュニティホスピタルについては、「中小病院をコミュニティホスピタルに転換し、急性期後の中間施設とすることは有効で、進めて行きたい政策の一つ」とのこと。

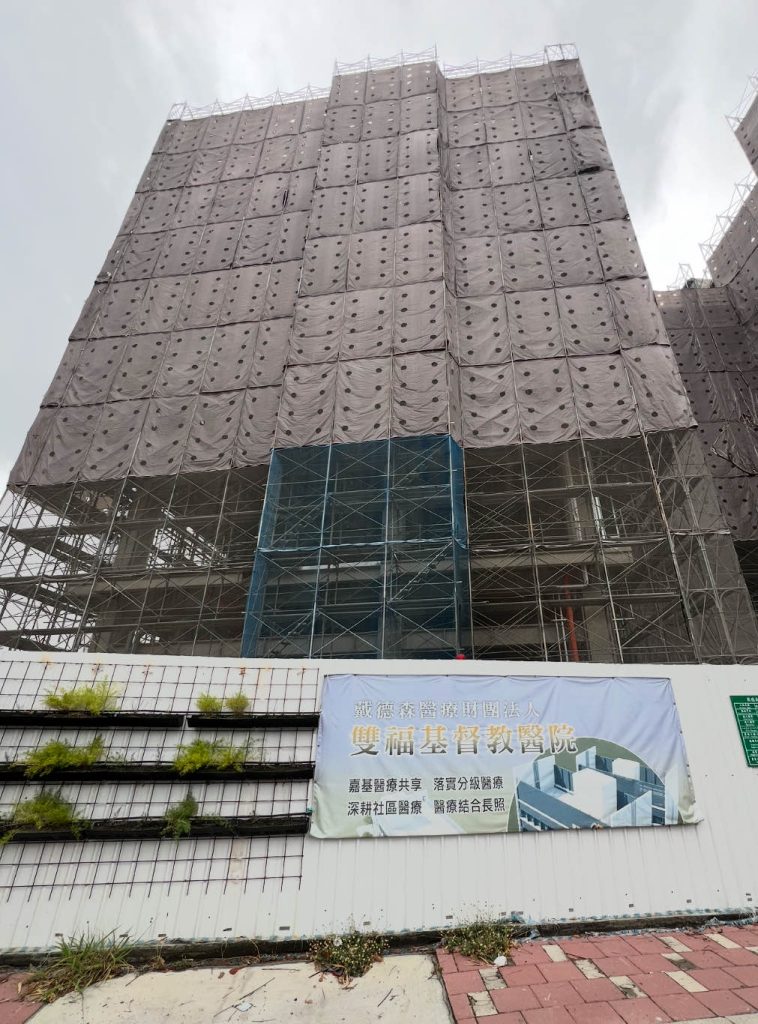

急速に高齢化が進むなか、嘉儀基督教病院は行政からの要請もあり、50〜100床程度のコミュニティホスピタルを順々に周辺地域に建てるとのこと。1棟目はすでにだいぶ出来ていて、外から見ることができました。

「私たちは日本で中小病院を再生し、コミュニティホスピタルを作っている」というと、カンファレンスの次の日も病院に呼ばれました。副院長以下20人くらいの幹部に取り組みについてお話しすると、「うちのコミュニティホスピタル群と姉妹協定(MOU?)を結べないか」というお話も頂きました!

日本で進めているコミュニティホスピタル構想は、中小病院を引き取ってそのまま経営再生するのではなく、在宅医療を行い、積極的に地域に出て行き、地域づくりを行う病院に転換します。小さな病院を効率的に運営するために、医療看護等の現場業務以外のバックオフィス機能は集約し、DX化を行い、業務プロセスを変え生産性を上げます。

このような支援は、病院とは別の株式会社で行っていると話すと、さすが中華圏だけあって「それは儲かりそう!一緒に会社を作ります?」と、冗談なのか、本気なのか分からない発言も、、、。

嘉儀市のコミュニティホスピタルの開設式にはお招き頂けるそうなので、どんな建物、機能が出来たか楽しみです。リハビリ、療養、在宅医療(訪問看護)にオンライン診療を組み合わせるのが良いのではないか、と思っています。

さて余談を2つばかり。

嘉義市は、元々阿里山からの木材を切り出して加工する工場の街です。工場が中国本土に移転して廃れた後は、観光に力を入れています。観光の「売り」の一つが「日本文化」です!

植民地時代の林営官舎を大切に保存し、可愛いショップに変え、Tシャツ、グッズ、お菓子を売っています。日本のアニメが使われていて、あちこちに佇むトトロ!カオナシ!

大正時代に建てた神社も保存されていました。流れる音楽はトトロや、千と千尋。日本のキモノを着て写真を撮るコーナーもありました。

お座敷があって、お茶を頂きました。私は近くの阿里山で採れる台湾の銘茶を注文しましたが、お抹茶もあります。

もう一つの観光の「売り」は夜市です!

台湾の夜市は有名ですが、その中でも嘉儀市の夜市は台湾中から観光客が集まるそう。

屋台で「これ食べてみて」と言って出されたのが『臭豆腐』でした。

豆腐を発酵汁に漬けたもので、初心者用臭豆腐は揚げてあります。食べるのは人生初。

私がどんな反応をするか、同行した先生たちも通行人も覗き込みます。

でも、意外と!美味しいかも!!

酒のアテによく作る、油揚げの中に納豆を詰めて焼いたものに似ていました。

認知症カンファレンスでは、「認知症になると、最初に臭覚がダメになる」ことが語られていました。

だから、ゴミ屋敷になりやすいし、傷んだものを食べでお腹を壊す、、。

「臭豆腐、美味しい」と先生たちと食べながら、「もしかして全員、認知症??!」と、、(笑)。

真面目な話に戻ります。

急速に進む高齢化、医療費の膨張、人材不足など、両国が抱えている課題は似ています。台湾は日本に比べて国が強いリーダーシップを持ち、ITを活用しながら取り組んでいます。

台湾は「超高齢社会の先輩である日本に学びたい」と言ってくれますが、日本も台湾に学ぶことがたくさんあるように感じました。次の訪台がとても楽しみです。

次回は上級者用「麻辣臭豆腐」が待っているそうです。