2025/04/07/月

医療・ヘルスケア事業の現場から

【執筆】コンサルタント 笠原/【監修】代表取締役社長 大石佳能子

目次

「医療アクセスが困難」と聞くと、多くの人が地理的な問題を思い浮かべ、地方を想像するかもしれません。しかし、医療アクセスの困難性は、地理的な問題だけでなく、感染症対策による対面受診の制限、業務都合等で診療時間内に受診できないといった様々な要因があります。そのため、都心でも医療を受けにくくなるケースはあります。

医療アクセスの向上を目的として、全国からメディヴァにオンライン診療やオンライン服薬指導に関するお問い合わせをいただく機会が増えています。お話を伺うと、いかにオンラインで診療を行うかを主に考えられており、処方薬の配送体制まで検討されている方は少ない印象を受けています。診察から治療まで一連の流れを考えると、オンライン診療が普及する中で、治療として処方薬を患者に確実に届ける体制構築も重要です。そのため、今回は処方薬の配送体制構築についてご紹介したいと思います。

処方薬の配送を行う場合、一般的には服薬指導後に薬局スタッフが対応します。自前で配送を行っている薬局では、自転車等で薬局スタッフが患者宅へ処方薬を届け、委託している場合は薬局で処方薬の梱包を行った上で配送業者に依頼しています。

こうした配送体制を構築する場合、通常業務の中で対応する必要があるため、多忙な薬局は移動や梱包作業の負担が大きく、これらを効率的に行わなければなりません。実際に、オンライン服薬指導の導入運用支援を行った薬局から、「調剤や服薬指導が忙しく、配送対応が負担になっているため、配送件数を制限しているのが現状。オンライン服薬指導を導入することで、配送対応が求められるのであればオンライン服薬指導の実施は難しい」といった声も聞いています。

一方で、配送負担を軽減するため、工夫を凝らしている薬局もあります。例えば、配送の効率化のため、準備ができ次第すぐ配送対応をするのではなく、配送対応日を固定し、複数件まとめて配送や梱包作業をする体制に変更した事例があります。また薬局側の移動負担を抑えるためにサービス提供の対象者を抑制する工夫も見られます。具体的には「薬局から2km圏内の患者」や、「かかりつけ登録している患者」に対してのみ配送料を無料にするといった取り組みです。なお、配送を希望する患者が薬局に一度も来局せずに薬を受け取る場合には、処方箋の取り扱いに注意が必要です。患者が薬局に処方箋の原本を持参するか、もしくは医療機関から薬局へ処方箋を直接送付してもらう必要があるためです。

薬局ごとに工夫は様々ですが、共通して大切なのは配送対象となる患者に不便を感じさせず、かつ薬局のリソース内で持続可能なスピードや配送条件を設定することだと思っています。

支援先の自治体から委託を受け、医療アクセスの困難性を解決するべく取り組んだ事例を紹介します。

自治体からの委託を受けた背景には、新型コロナウイルスの感染拡大により、医療機関を受診したくてもできない、『受診難民』が多く発生したことがありました。実際、その自治体へ「受診できる医療機関はないか?」といった相談が地域住民から600件/日ほど寄せられていたそうです。緊急を要する状況から、自治体からメディヴァに対して、数日間で受診難民へ対応する医療提供体制の構築(新型コロナウイルス感染症の診断のための検査~診療~処方まで)を求められていました。感染拡大をこれ以上起こさないためにも、新型コロナウイルス感染症の患者に対しての診療がすべて自宅で完結できる形が望ましいと考え、診療はオンラインでの実施、処方薬は院内処方として、薬局を介さず医療機関から配送することをベースに体制を構築しました。構築した体制の中で、今回のテーマである処方薬の配送について触れます。

処方薬の配送体制を構築するにあたり、特に重要だと考えたのは、診療を受けた患者に対して、感染症を治療するため、当日中に処方薬を配送することでした。まず配送方法を検討し、当日配送が可能なバイク便を選択しました。その後、全ての患者へ当日配送を実現するために、必要なドライバーの人数を検討しました。ドライバーは多すぎると運用が難しくなり、人件費も嵩みます。一方で、少なすぎると当日の配送が間に合いません。そのため、1日の診察患者数や処方薬の配送件数を推定し、運用しながら最適なドライバーの人数を調整していきました。また、配送効率を上げるために、自治体のエリアを郵便番号で6つに分け、近いエリアは同じドライバーが担当するように工夫をしました。

支援事例では、バイク便による配送を選択しましたが、その時置かれている状況や配送エリアにより適した配送方法は異なります。その他配送方法の選択肢の一つとして、近年、自治体による実証が増えてきているドローンによる配送について紹介します。

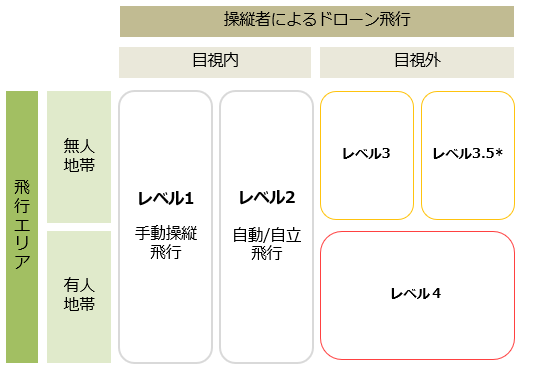

日本では現在、ドローンの飛行はリスクや飛行条件に応じてレベル1~4に分類され、飛行可能な場所や方法が決められています。これまでのレベル3では、無人地帯に処方薬が到着後、自宅までは人の手で運ぶ必要があり、ラストワンマイル問題が指摘されていました。しかし、2022年12月にレベル4が設定され、ドローンにより、自宅の軒先まで直接処方薬を届けることが制度上、可能になりました。ただし、第三者上空(住居地などの上空)を飛行するため、より厳格な運用を求められます。

ドローンの飛行レベル

*レベル3.5:3条件を満たせばレベル3の要件を緩和して飛行可能

また、レベル4飛行が可能となったことにより、軒先への配送以外にも効率的なドローン飛行が期待されています。レベル4飛行の実証を行ったある自治体の事例を紹介します。

実証に協力したのは、診療所と介護施設です。介護施設は、過去の災害時に3,4日孤立した経験があります。

レベル4飛行により、有人地帯上空の飛行が可能となり、迂回ルートを設定しなくてよいことから、飛行距離はレベル3飛行と比べて約30%短縮となります。また、レベル4飛行では、道路上空を横断する際に一時停止をする必要がなくなるなど、効率化が図れるため、飛行時間も約24%短縮されました。本実証のオペレーション概要としては、診療所のスタッフが処方薬を梱包・積載し、遠方にいる遠隔運航管理チームによりドローンの監視・操縦が行われ、介護施設に処方薬が到着後、介護施設のスタッフが処方薬を受け取るという流れとなります。この実証により、遠方への処方薬の配送体制の構築が確認されました。ここにオンライン診療を組み合わせることで、災害時だけでなく、へき地等への診療から処方・配薬までの一気通貫した診療体制も構築が可能と考えられます。

すでにドローンによる配送サービスを継続的に実施している自治体はいくつかありますが、ドローンによる配送サービスを定着させるには、地域住民の理解が不可欠です。一部では、ドローンが頭上を飛ぶことでの安全性を懸念する声もあるようです。地域住民の受け入れ促進のための施策として、ドローン教室の開催やドローンの飛行ルートを可視化し、地域住民に示すアプリを提供する取り組みもあり、理解促進に努めている自治体もあります。

新たな医療提供体制を構築するには、検討すべき課題が多くあります。その中で、いかに患者さんへ処方薬を届けるかといった課題に関しては見落とされがちです。医療提供体制の一部が欠けるだけで、医療アクセスの困難性が解消されなくなる患者も存在します。「処方薬は患者の手元へ、患者が求めるタイミングで届く体制か」という視点も意識することが重要です。

監修

大石 佳能子

大阪大学法学部卒、ハーバード・ビジネス・スクールMBA、マッキンゼー・アンド・カンパニー(日本、米国)のパートナーを経て、メディヴァを設立。

医療法人社団プラタナス総事務長。江崎グリコ(株)、 (株)資生堂等の非常勤取締役。一般社団法人 Medical Excellence JAPAN副理事長。

規制改革推進会議委員(医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ座長)、厚生労働省「これからの医業経営の在り方に関する検討会」委員等の各委員を歴任。