2024/12/09/月

医療・ヘルスケア事業の現場から

【執筆】コンサルタント 戸澤/【監修】代表取締役社長 大石佳能子

目次

令和元年、「医薬品医療機器等法」が改正(令和2年9月1日施行)され、オンライン服薬指導が制度化されました。これにより、薬剤師の判断と責任のもと、一定の条件下において、オンラインでの服薬指導を実施することが可能となりました。

デジタル化が進む現代社会において、時間や場所に縛られずに医療サービスを受けられることは注目されてきています。直近では、Amazonも日本においてオンライン服薬指導に関するサービス(Amazonファーマシー)を開始しました。Amazonのような大手企業が市場に参入することで、今後、オンライン服薬指導に対する一般市民の認知度が高まっていくと思われます。加えて、オンライン診療の普及に伴い、診療・服薬指導・薬の受け取りを自宅で完結したいという一気通貫のニーズが広まり、オンライン服薬指導の関心がさらに広がっていくことも予想されます。

しかし、薬局目線ではオンライン服薬指導システムを導入し、また活用する上で様々な問題が生じます。今回はシステム活用時に診療と服薬指導の流れの中で発生しやすい問題と解決策を中心にご説明します。

なお、令和6年12月時点で、患者へオンラインで服薬指導を実施した場合も、対面で実施した場合と同じ点数(服薬管理指導料)を算定可能となっています。

はじめに、オンライン服薬指導を導入する主なメリットをご説明します。システムを導入することは患者薬局双方にメリットが生じます。

患者側

●薬局への移動負担の軽減

●薬局内での待ち時間の短縮

●仕事や家庭の都合に合わせた服薬指導の実施

●感染リスクの低減

薬局側

●オンライン服薬指導に対する利便性を感じた既存患者の囲い込み

●対面服薬指導/オンライン服薬指導といった服薬指導の選択肢を広げることによる新規患者の獲得

次に、オンライン服薬指導システムの導入に至るまでの手順概要をご説明します。一般的な検討手順は下記の通りです。

なお、近隣医療機関が導入しているシステムとプラットフォームを統一させない場合、その近隣医療機関を受診した患者が自局で導入しているオンライン服薬指導システムに繋がりにくくなる、という問題が発生するため、上記「2-3」は集患における最重要ポイントとなります。問題の解決策は次章で詳しく説明します。

前章の最後に記載した医療機関が導入しているオンライン診療システムとオンライン服薬指導システムのプラットフォームが異なる場合に加え、患者が対面診療を受診している場合も自局のオンライン服薬指導に繋がらない問題が発生します。

また、問題が発生する背景は患者像ごとに異なり、問題の解決策も患者像ごとで異なる場合があります。ここでは特にオンライン服薬指導に繋がりにくいと思われる3つの患者像に絞って、問題が発生する背景と問題の解決策をご説明します。

【背景】

制度上、患者が対面診療後にオンライン服薬指導を受けたい場合、医療機関は薬局へFAXで処方箋を送付する必要があるため、医療機関側は院内のオペレーションを変更する必要があります。加えて、医療機関側は業務負担が増える一方で、インセンティブがないため、患者に対しすすんでオンライン服薬指導へ誘導しない傾向にあります。

【背景】

対面診療を受診した患者がオンライン服薬指導を希望する際、患者は医療機関側へオンライン服薬指導の希望と実施先の薬局情報を伝える必要がありますが、それらは患者自ら口頭などで伝える必要があるため、結果的に患者側の心理的負担が大きくなってしまいます。

【背景】

多くのオンライン診療システムでは診察予約時に患者が薬局を選択する形となりますが、受診先医療機関が導入しているオンライン診療システムと薬局のオンライン服薬指導システムのプラットフォームが異なる場合、患者はシステムに登録されていない薬局を選択することができなくなっています。

1.全患者パターン(A~C)に共通する解決策

電子処方箋システムの導入:医療機関側の電子処方箋導入による処方箋FAXなどの業務負担軽減により、オンライン服薬指導依頼の増加が考えられます。そのため、薬局側も事前に導入を行うことが望ましいと思われます。ただし、薬局側は患者に自局を選んでもらうための施策の実施(解決策②~④)が別途必要となります。

2.患者パターンAの解決策

患者へオンライン服薬指導サービスの周知を実施

3.患者パターンA and患者パターンBの解決策

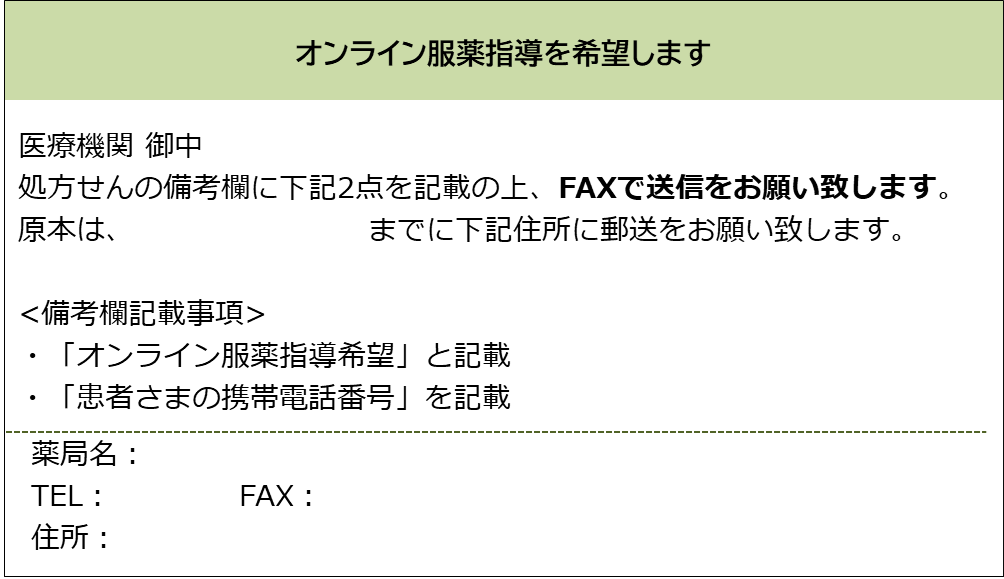

オンライン服薬指導希望カードの作成:事前に薬局側で作成した“オンライン服薬指導希望カード”(図1)を患者に渡しておくことで、特に対面診療時において患者がオンライン服薬指導の希望を医療機関に伝える心理的ハードルを下げることが期待できます。

4.患者パターンCの解決策

医療機関-薬局間で使用するシステムの統一:オンライン診療を予約する際、患者は事前にシステム上で薬局を選択する必要があります。ただし、多くのシステムでは選択肢に挙がる薬局はすべての薬局というわけではなく、同一プラットフォームを使用している薬局が挙がってくる形となり、患者はシステム上で選択できる薬局を選ぶ傾向が高くなります。そのため、既存顧客の囲い込みが目的の場合は、処方箋の応需率が高い医療機関が導入しているシステムと同一のプラットフォームのシステムに合わせ、新規患者の獲得が目的の場合は、市場的に多く導入されているシステムに合わせる必要があります。処方箋応需率の高い医療機関が導入しているシステムの確認は、医療機関のHPを確認、または各オンライン診療システムにアクセスし医療機関名を検索等の方法があります。

仕事と家庭の両立に追われる現代人にとって、オンライン服薬指導はライフスタイルに合わせて医療を受けられるというメリットがあります。さらに、アクセスの困難性から薬局への来局が難しい患者も、自宅等で薬剤師の指導を受けられることで通院負担の軽減が期待できるため、オンライン服薬指導は医療へのアクセスが困難な層の課題を改善し、地域の医療格差を縮める手段にもなりえると考えています。

また近年の社会的な変化をふまえると、今後、薬局側は高齢者やデジタルデバイスに不慣れな層に対するサービスの提供方法が重要な課題となると思われます。これらの課題が解決した際、オンライン服薬指導は地域医療の発展にも寄与する新しい医療サービスとして、今後の医療の一翼を担うと思われます。

今回、オンライン服薬指導の活用方法について診療からオンライン服薬指導の流れの中で起きやすい問題点と解決策を挙げさせて頂きました。この施策案がオンライン服薬指導の集患に繋がれば幸いです。

監修

大石 佳能子

大阪大学法学部卒、ハーバード・ビジネス・スクールMBA、マッキンゼー・アンド・カンパニー(日本、米国)のパートナーを経て、メディヴァを設立。

医療法人社団プラタナス総事務長。江崎グリコ(株)、 (株)資生堂等の非常勤取締役。一般社団法人 Medical Excellence JAPAN副理事長。

規制改革推進会議委員(医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ座長)、厚生労働省「これからの医業経営の在り方に関する検討会」委員等の各委員を歴任。