【執筆】コンサルタント 宮﨑/【監修】取締役 小松大介

人事制度とは

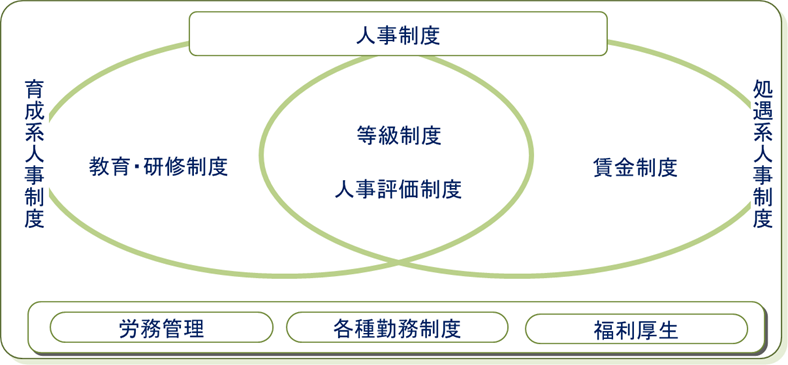

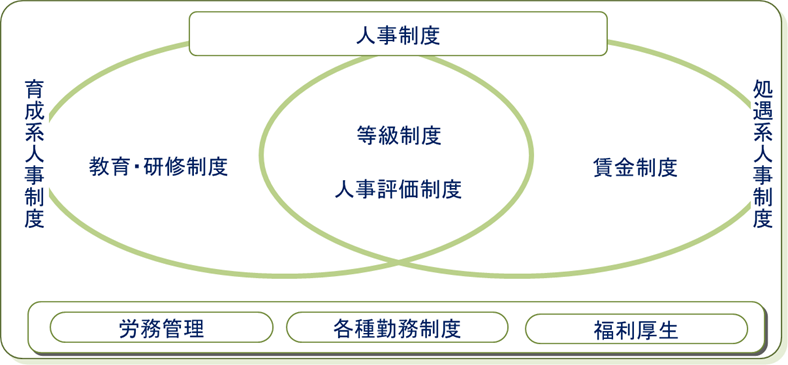

人事制度とは、広義では採用から退職までの諸制度全般のことですが、一般的には「等級制度」「評価制度」「賃金制度」の3つの制度を中心とした人事処遇制度のことをいいます。

人事制度の目的は「適切な人件費の範囲で、職員のやる気を高め、経営戦略や企業理念を実現すること」だと考えます。経営戦略や企業理念は組織によって異なるため、人事制度も1つだけではありません。各組織にとって最適な仕組みを策定していくことが重要です。

人事制度の必要性

現在、病院経営における大きな問題の一つに、人件費率の増大があります。

その要因の一つには、医療機関の多くが年功序列の賃金制度を導入している結果、従業員一人あたりの人件費が増加していることにあります。

民間企業はいち早く評価制度を年功序列型から成果主義に切り替え、コストカットと活性化を目指しましたが、病院の経営はその社会的役割からビジネスとして割り切れない部分があり、人事制度に多くの課題を残しているのが現状です。

また医療機関では、自身の専門領域に長けた方が、医療従事者としての能力を買われ、そのまま管理職に就いているケースが多々あります。その結果、本人が本来持つ能力とは違った、マネジメントという畑違いの業務に関わることになってしまい、その結果マネジメントが疎かとなり組織周りの問題が発生してしまうケースも散見されます。

こうしたミスマッチを避け、職員のモチベーションを保ち、本来の能力を伸ばすような配置を行い、かつ効果的な費用削減を行うためにも人事制度の導入は重要となります。

人事制度構築の流れ

ここからは、弊社支援先で実際に行った人事制度構築の各ステップについて説明していきたいと思います。

- 現状調査・分析、方針の策定

まずは、自院の現状を具体的に把握し、課題を明確にします。

定量的な面では、決算書や賃金台帳などから「人件費率がベンチマークと比べて高いのか低いのか」「職種ごとの給与水準は同じエリア内でどの水準か」「役職に就くことで一般職員だった頃と給与の逆転が起こっていないか」などについて把握していきます。

定性的な面からは、ヒアリングや職員アンケートを通して現場からの意見を把握します。

そうして現状分析を行った上で、新しく策定する人事制度の方針を決めていきます。

ある弊社支援先では、近隣と比較して平均給与は低くなかったものの、主に若年層の給与水準や手当が低い水準であったこと、職員の高齢化の問題があったことから、より若い年代へ手厚い制度とする方針が立てられました。

- 等級制度の策定・見直し

等級制度の策定は、能力や職務、役職や役割によって等級を設定します。何で等級を分けるかによって「職能等級」「職務等級」「役割等級」といった種類があります。

弊社支援先では、“管理職にならなくても、専門性を磨くことで昇給の余地を与えたい”“例えば、クラークから事務職など職種間の異動もしやすい制度にしたい”“なるべく簡潔な仕組みにしたい”といった方針から、「職能等級」を選択しました。

等級を設定したら、等級ごとに求められる基準を設定します。この等級基準は、医療機関のように多職種が在籍していて、かつ職種によって同じ等級でも求められる内容が様々となるような場合は、職種ごとに設定することが望ましいです。またこの段階で、昇格(等級が上がること)の基準も設定します。

昇格の要件として一般的なものは、勤怠状況・過去の評価結果・上長からの推薦・資格要件・面接試験・筆記試験などがあります。弊社支援先では、これらのほとんどを要件に入れている医療機関もあれば、もっとシンプルに評価結果と推薦のみを要件にしている医療機関もありますが、評価結果と推薦をもって昇格会議で最終決定とする程度のシンプルな方が運用はしやすいです。

- 評価制度の策定・見直し

主に、評価項目と評価手法を決めていきます。

評価項目には様々あり、基本職務や自己管理、能力、情意、知識、管理能力などに係わる項目の中から、法人の理念や求めるものを選択していきます。

弊社支援先では、等級によって項目を個別に策定した医療機関もあれば、全等級で項目は統一する代わりに等級によって点数に荷重をかけた医療機関もあります。

評価手法には、定量評価や定性評価、目標管理などがあります。医療機関では、職種ごとの定量評価が非常にしづらいため、定性評価と目標管理がメインとなってきます。

目標管理とは、職員が期首に個人目標を設定し、その達成度を評価するもので、職員の自主性を養える・能力開発につながる・モチベーションの向上といったメリットがあります。

その一方で、管理職の負担が大きい・管理職自身が目標管理の意味を理解し適切に部下へ指導する必要がある・そもそも組織や部署の目標が明確に定まっていて、かつ浸透していないと個人目標が立てられないなどのデメリットがあります。

管理職自らも日常の臨床業務で忙しくしていることが多い医療機関では、目標管理評価の導入が大きな負担となってしまうケースが多いため、中小病院での導入は少ないのが現状です。実際に弊社支援先でも、目標管理評価まで導入しているのは大病院が中心です。

制度を策定していると、せっかくならより完璧なものにしたい想いが強くなりがちですが、制度を決める際はより柔軟にできる仕組みを作っておくことが重要です。定量評価を強引に導入した結果、医療の質が下がってしまう、目標管理評価で管理職の手が回らなくなり、かえって現場から不満が生じてしまうなんてことにもなりかねません。

- 賃金制度の策定・見直し及び新制度移行シミュレーション

等級制度、評価制度を設定したら、諸手当も見直していきます。医療機関は、現代にはそぐわない昔からある手当や時限的に設定した手当がそのままになっているケースが散見されます。今の自院に必要性があるか、その水準は適切かといったことを考える必要があります。

弊社支援先で見直した結果、子育て世代や若年層に対して手厚くしたいという方針から、家族手当のうち両親対象を廃止し、子どもに対する金額を増額しました。

ここまで固めたら、最後に新制度に移行した場合の個人の給与や人件費がどうなるかをシミュレーションします。手当の廃止や減額により不利益変更になる職員がいないか、人件費は許容範囲内かといったことを確認します。

シミュレーションの結果問題ないことが確認出来たら、職員説明会・評価者研修を経て、新制度導入という流れになります。

ここまでの流れで、1年間が目安になります。

人事制度導入の結果

ある弊社支援先では、人事制度を導入した結果、様々な効果がみられました。まず即効性があった点は、組織への信頼感が上昇したことです。客観的な基準を設けることで評価のフィードバックもしやすくなり、昇給の根拠も明確になることで不透明さがなくなり信頼へつながりました。

また、評価面談の機会が増えた結果、上司と部下のコミュニケーションも促進されました。今後もうまく運用できれば、人材の流出を防ぎ、育成にもつながることになるかと思います。

一方で、まだまだ課題も残っています。

先に述べたように、弊社支援先では、職員の高齢化の問題があったことから、より若い年代へ手厚い制度とする方針が立てられましたが、それは裏を返すとシニア職員には好待遇とは言えない制度になっています。

改正高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業機会を確保することを努力義務としており、65歳以上の労働人口が増えていく中では、シニア世代への雇用を見据えた人事制度も必要になってきます。

継続雇用の職員に対しても人事評価を行う、多様性のある働き方を設けるなどの課題は継続して残っています。

また人事制度を策定しても、人材の能力開発や公平性のある評価を実施するには、より分かりやすい評価者研修を繰り返し行っていく必要があります。こうした評価者への研修も随時ブラッシュアップしていく必要があります。

このように、人事制度は導入したら終わりではなく、必ず微調整が必要です。運用しながら都度、時代にあった制度に修正していくことが最も重要です。

病院経営を持続させるために重要なことの一つは、質の高い人材の確保です。

ぜひ、人事制度の導入・見直しを積極的に検討いただくことをおすすめします。

まずは相談する

監修者

小松 大介

神奈川県出身。東京大学教養学部卒業/総合文化研究科広域科学専攻修了。 人工知能やカオスの分野を手がける。マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタントとしてデータベース・マーケティングとビジネス・プロセス・リデザインを専門とした後、(株)メディヴァを創業。取締役就任。 コンサルティング事業部長。200箇所以上のクリニック新規開業・経営支援、300箇以上の病院コンサルティング、50箇所以上の介護施設のコンサルティング経験を生かし、コンサルティング部門のリーダーをつとめる。近年は、病院の経営再生をテーマに、医療機関(大規模病院から中小規模病院、急性期・回復期・療養・精神各種)の再生実務にも取り組んでいる。主な著書に、「診療所経営の教科書」「病院経営の教科書」「医業承継の教科書」(医事新報社)、「医業経営を“最適化“させる38メソッド」(医学通信社)他

病院経営に強いメディヴァのコンサルティングについて