RECRUIT BLOG

2025/03/11/火

コラム

採用チームメンバーから人事ブログのテーマを募集し、それについて書く取り組みを続けていますが、今回は「ゼロイチ」について要望が出たので、考えてみます。

ビジネスの世界で、何かをゼロから立ち上げることが”ゼロイチ”と表現されることは以前からありましたが、耳にする機会が年々増えているように思います。

日本経済の長期低迷が失われた30年と表現されるなかで、ゼロからの新しい事業が待望されていることが要因かもしれません。あるいは、そのような経済状況のなかでキャリアの将来に不安を持つ人が、自らの価値を上げるためにゼロからの立ち上げができる人材になりたいと願う気持ちが要因かもしれません。

大きな事業を立ち上げるというスケールの話だけでなく、個人の仕事の中でもゼロから立ち上げるものと、すでにあるものを仕上げるようなものがあり、ゼロからの立ち上げに苦手意識を持っている方もいるように思います。

スケールに関わらない”性質”といった面で、ゼロイチにはどのような特徴があり、それが出来るかできないかを左右する要因や、そこで成果を出すためにポイントについて考えてみたいと思います。

私の経験値としては、前職でいくつか新規事業の立ち上げを経験をしましたが、どれも四苦八苦しながらなんとか立ち上がりました。ベンチャー企業だったので大事業というほどではなく、2、3年を経て年間10億円規模の事業でしたが、その後も成長して会社を支える事業となりました。また、メディヴァには創業直後に参加したので、多くの仕事がゼロイチ的な立ち上げだったと思います。そのような経験や、仕事のなかで見聞きしたこと、経験者から教えてもらったことなどをもとに考察してみます。

まずゼロイチの定義ですが、ごくシンプルに何もないところからプロジェクトや事業を立ち上げることという前提で考えます。ゼロイチに対比されるのは、既にある事業や製品をより広めたり、発展させることや、それらをより精度高く仕上げる、といったことで、それらとの対比もイメージしつつ考えてみます。

【ゼロイチに特徴的な性質】

ゼロイチの特徴として、

(1)初めに「全体」を描く必要がある(全体性)

(2)参考材料が豊富ではない(自律的思考の必要性)

(3)不確実な要素が多い(不確実性)

(4)リソースが潤沢ではないことが多い(リソースの制約)

といったことが挙げられると思いますが、それぞれについて説明してみます。

(1)全体性

当然ですがゼロイチの場合には、土台となるものがないので初めの段階である程度は事業やプロジェクトの全体像を描き出す必要があります。事業の企画、計画といったものですが、出資者を募る場合や社内で企画を通すためにも初めに必要です。一つの事業を描き出すには文字だけでは不十分であり、数字、図表、写真、その他のメディアを使う必要もでてきます。また、表現方法や媒体だけでなく、事業全体を表現するには、内容としても上流・全体像から詳細まで、ヴィジョンから細かい計画まで、など様々な視点からの内容を押さえる必要があります。

(2)自律的思考力の必要性

前例やお手本となる事例、手軽に使えるメソッドなどがないこともゼロイチの特徴です。完全に世界初といったものならもちろんですが、仮に類似の事業やプロジェクトがあったとしても、そのままお手本にできる訳ではないでしょうから、(1)を作るためには、自分の力で行う部分がかなり多くなります。

(3)不確実性

全体を描き出す(考える)段階から、実際に物事を動かす段階(実行段階)に至るまで、不確実な事項や状況が多くなります。企画、計画通りに進むことは皆無と考えてよいと思います。考える段階では不確実なものを思考、推定によって定め、実行段階では、想定外の事項に対応して切り抜けることが必要となります。

(4)リソースの制約

ケースバイケースではあるでしょうが、一般にゼロイチのプロジェクトは、目指すものに対して潤沢に資金や人材(リソース)が使えない場合が多いと思います。それでいて失敗すればそのまま立ち消えになってしまう場合が多いですから、なんとかしなくてはならず、シビアな状況を多く経験することになります。

それでは、これらの性質を前提としたときに、どのような要素が難しさや乗り越えるべき事項(ハードル)として現れ、それをどうやってクリアしていけば良いのでしょうか。まず具体的なハードルを挙げ、続けてクリアするために必要なことを考察してみたいと思います。

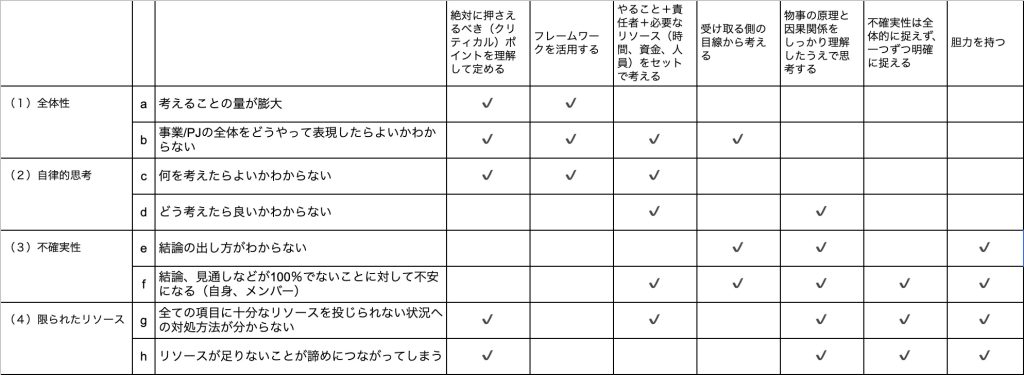

(由来する性質ごとに考え、全部のハードルに通しで記号を付けています。)

【ハードル(難しさ・乗り越えるべき事項)】

さらに、これらの性質から生じる難しさや乗り越えるべき事項を考えると、以下のようなものが挙げられます。

(1)全体性に由来

a. 考えることの量が膨大

b. 事業/PJの全体をどうやって表現したらよいかわからない

(2)自律的思考の必要性に由来

c. 何を考えたらよいかわからない

d. どう考えたら良いかわからない

(3)不確実性に由来

e. 結論の出し方がわからない

f. 結論、見通しなどが100%でないことに対して不安になる(自身、メンバー)

(4)限られたリソースに由来

g. 全ての項目に十分なリソースを投じられない状況への対処方法が分からない

h. リソースが足りないことが諦めにつながってしまう

【ハードルをクリアするための能力、意識、考え方】

この a-h の8つのハードルをクリアしていくために必要となる能力や意識について考えた結果、全部で7つになりました。それぞれが複数のハードルにまたがるので、対応するものをカッコ内に示しました。

対応は煩雑になるので少しでも助けになればと思い対応表を作ってみました。

1:絶対に押さえるべき(クリティカル)ポイントを理解して定める(a,b,c,g,h)

どんな物事であっても全てのことを一様に考えるのは難しいものです。考えるときには、そのことの肝となる部分をまずしっかり考えることが大事であり、考えやすくなると思います。

例えば、事業で言えばその事業のコアとなる価値やヴィジョンといったもので、誰に対して何の価値を提供するのか?それは本当に価値があることなのかを確認するといったことです。

また、実行計画であれば、絶対にクリアしなければいけない技術的なポイントや事業上のマイルストーンは何なのか?ということになるでしょう。

まずはクリティカルな部分について考え抜き、方向が正しいことを確認することができれば、他の部分について考えて決め、肉付けしていくことはかなりやりやすくなると思います。

また、限られたリソースの割り振りを決めなければいけない場合や、突発的なトラブルが複数起こったときの対処などは優先順位をつける必要がでてきます。クリティカルな部分が分かっていれば自信を持って優先順位を判断することができます。

2:フレームワークを活用する(a,b,c)

事業やプロジェクトの全体を描き出すことは量的に膨大であり、様々な切り口で捉える必要があり、かなり難しいことです。もちろん「全体観を持つ」「全体を考える能力が必要である」という捉え方はあるでしょうが、そのように漠然と捉えると、その能力を持っている人は初めから持っていて、持っていない人はダメ、という発想に繋がりやすいように思います。

そうではなく、例えば事業企画、計画を表現する雛形とか、その要素を網羅したフレームワーク的なものがあり、それを構成する要素について一つずつ考えていくと捉えるとどうでしょう?一つずつ考えていき、全部を考え終わると結果として全体が描き出せることに繋がるのではないかと思います。人間の性質として、漠然と全体を考えるより、一つずつ具体的なことを考えたり、枠を埋めるほうが思考しやすくスピードも上がると思います。そのような雛形は書籍やネットで探せばどこでも見つけることができると思います。

おそらく「全体観」を持つ能力は存在して、その育成は個別のことの積み上げだけでは足りないのだと思いますが、「全体観を付けなければ」と思って漠然と取り組んでも身につかないと思います。個別を積み上げ、その結果である全体を体験して、その結果をフィードバックしながら個別のことを修正しながら、また全体を体験する。その繰り返しのなかで能力が磨かれるのではないかと思います。

3:やること+責任者+必要なリソース(時間、資金、人員)をセットで考える(b,c,d,f,g)

これは当たり前のことで説明は必要ないことだと思いますが、意外と見落とされがちなポイントです。もしくは、事業計画が希望的観測に基づいていたり、結論から逆算して帳尻を合わせる感じで見積もりが甘くなっていることもよく見かけます。物事が具体的に動き出したときに、時間が足りない、お金が足りない、人手が足りないなどのリソース不足がすぐに判明してドタバタすることも起こりがちです。事前にしっかり見積もり、優先順位に基づいてクリティカルなところでリソース不足にならないようにすることで、不確実性への対処を減らすことも可能だと思います。

4:受け取る側の目線から考える(b,e,f)

事業計画やプロジェクト企画を考えるときには、自分勝手に考えるのではなくこれらの受け手にとって本当に価値があるものなのか?を考え抜くことが必要です。

さらに、事業の顧客価値の真髄、事業計画上のお金の要素や、組織体制などを考えるときに、企画書や計画の段階で、すべてを現実と同じ詳細さ、正確さで考えることはできませんので、どういう粒度で、どういう表現方法で行うのか?という選択が必要となります。

そこで、”物差し”となるのが、受け取る側の目線だと思っています。

受け取る側というのはステークホルダーと言い換えても良いかもしれません。主に想定すべき相手は以下です。

・お金の出し手:銀行、投資者(社)、会社としての投資を判断する経営陣など

・事業、プロジェクトのメンバー(潜在層を含む)

・提携企業、協業者(社)

・顧客(潜在層を含む)、社会

これらの受け手には、それぞれにその事業/PJに対しての関心事があり、ます。投資家であれば、事業が成功するか、投資資金とリターンの予測など、顧客であればその事業に本当にお金を払うほどの価値を感じるのか、といったことです。その関心事に対してどのように説明、表現したらより響くのか?といったこと基準にして考えることが必要であり、考えるときのヒント、きっかけになるのだと思います。

5:物事の原理と因果関係をしっかり理解したうえで思考する(d,e,f,h)

前例やお手本、手軽なメソッド的なものがない中で思考するのは、かなり難しいことだと思います。難しくはありますが、実はどうするべきか、どうあるべきか?というのは非常にシンプルに言い表せます。

それは「うまくいくようにする」ということです。当たり前ですけど、それは簡単なことではありません。しかし、すべての物事が起きる原理を理解して、どうしたら何が起きるかという因果関係を100%把握していれば、うまくいく方法がわかるはずです。理屈ではそうなります。

もちろん現実にそれが100%分かるはずはないのですが、考え方として出来る限りその状態(原理と因果関係が100%分かって組み立てられる状態)を目指して考え、そこに近づけようとすることは大事です。少なくともそれによって、どう考えたら良いのかという指針を得ることができます。そして、判断することに関して言えば「推測できるベストなレベルで”うまくいく選択肢”に決める」ということが、判断の仕方ということになります。

今の世の中はその気になって調べれば、これまで人類が解明してきた物事の原理はすぐに手に入れることが可能です。ビジネスの分野では科学ほど厳密に解き明かされておらず、事例的な情報のほうが多いですが、それでも原理を想定しながら読み解いていけば「こうすればこうなる」ということの推測精度がかなり上がるように思います。

6:不確実性は全体的に捉えず、一つずつ明確に捉える(f,g,h)

不確実なことを計画段階で定めることに自信がない、実行段階で起こる突発的なことに対処する、起こるかもしれないと不安に思う、などゼロイチにまつわる不確実性はいずれもストレスに満ちています。不確実性を全体的に見て、その総量に思いを向けてしまうと圧倒されてしまうのではないかと思います。

対処する方法は全体として見ずに一つずつ見て対処することではないかと思います。余談ですが、私の好きな映画「アポロ13」で月へ向かう宇宙船でトラブルが発生し、管制室で何人もの担当者が一斉にトラブルについて声を上げる場面があります。そのときにリーダーが発した言葉が「one at a time!(一度にひとつずつ)」です。とても好きな場面と言葉です。仕事において「one at a time」と心のなかで唱えることがあります。

不安に対処する方法はいくつもあるでしょうが、事業の立ち上げのときに一番ピッタリくる考え方はこれだと私は思っています。あとは予め「予想外のことは必ず起こる」と自分に言い聞かせることも有効だと思います。

7:胆力を持つ(e,f,g,h)

ここまでの6つは具体的な方法や考え方だと思いますが、最後に挙げるのは少し精神論的な部分です。膨大な仕事量、延々と続きいつ終わるか分からない対処、不安を掻き立てる状況などを乗り切るには、上にあげたような、理性や思考を駆使して対処して、最終的には、苦しい瞬間に踏ん張る力、「胆力」と呼ぶべきものでしか乗り越えられない部分が残ると思います。

「胆力をつけるにはどうすれば良いのか?」は正直に言えば分かりませんが、これまでの経験から言えるのは「胆力は育成可能である」ということでしょうか。育成に効率良い方法などはなく、目の前のことに右往左往せず、1で書いた「絶対に押さえるべきポイント」を見据えて判断するといったことを繰り返し行って経験を積むことではないかと思います。

今回の考察では、そもそもの目指すものは既にある前提で考えました。仕事の多くでは目指すものが既に与えられているのではないかと思いますが、自分が本当に目指したいと思うことが踏ん張りにつながる部分も大きいと思います。自身が本当に共感でき、目指したいと思うものを持つことはゼロイチを達成するために重要な要因だと思います。

【まとめ】

「ゼロイチ」と表現したときに一般的な受け止め方として、何か特別な才能を持っているとか、特別な環境でなければできないと思われがちだと感じますが、今回考えてみて私が思ったのは、そうでもないのでは?ということです。冷静に客観的に表現すれば「ゼロイチは取り組む分量が多く、不確定要素も多いので取り組みが大変なことが多い」というくらいではないかと思います。特別な才能というよりは地道に積み上げることによって可能だと思います。

ちなみに、ゼロイチと言ったときに、あっと驚くアイディアとか発明的なことなどを思い浮かべる方も多いと思いますが、これについては人事ブログの別の原稿で考察しています。考え方としては今回の原稿と同様に、特別な才能というよりは努力によって育成可能であるという立場です。https://mediva.co.jp/recruit/blog/column/14040/

また、今回はゼロイチを達成するためのテクニカルな側面について論じましたが、「これまでに無いものを作ろう」「自分が目指したい世界に近付けたい」「それを達成すればなりたい自分に近付けるかも」といった気持ちはとても貴重なことだと思います。実現できるかも!と思えば、目指してみよう!という気持ちが後押しされ、目指す気持ちが実現まで引っ張ってくれる、という好循環もありそうです。

ゼロイチは大変だけど、自分で全体像を描けるので自由度は高く、ときには不安になったり、やるべきことが多いので苦労も多くなりますが、達成感も大きいと思います。また、特別な才能ではなく地道に積み上げることで可能だと思うので、初めは小さなプロジェクトや、手直しを少しゼロイチ的に振るという取り組みでも良いので、誰もがゼロイチに取り組むことで仕事も面白くなり、社会も前に進むように思います。

メディヴァの基本精神である「無人島に街を」の中にはゼロイチの要素がたくさん入っています。実際に仕事のなかで大小様々なゼロイチに取り組める環境です。メディヴァが目指すものに対して共感を持ち、ゼロイチを成し遂げたいと思う人とこれからもたくさん出会えることを願っています。

興味を持ってくれた方はぜひご連絡をください。(岩崎克治)

筆者プロフィール

岩崎克治 Katsuji Iwasaki 株式会社メディヴァ取締役

大阪大学大学院 情報工学分野 修士課程修了。

マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタントを経て、1997年に(株)インクス入社。ITによる高速金型事業の立上げ、クライアント企業の製品開発プロセス改革等に従事。2002年メディヴァに参画。

医療分野(マネジメント、専門職)でのキャリア形成や、株式会社メディヴァに興味を持って下さった方は、こちらもぜひご覧ください↓

◆新卒採用はこちら

◆キャリア採用はこちら